以前、

『就学前まで自閉症スペクトラムの娘が時計を読めるように購入したドリル&絵本』

という記事で年長の娘の就学準備の一つとして、時計を読む練習について詳しく書きました。

自閉症スペクトラムの娘には

というワークがあっていたので、日々取り組んできました

このワークも小学校入学を目前にしてようやく完了しました。

今回は、この

の取り組みを通して、娘が時計を正しく読めるようになったことについて詳しく書いていきます。

お子さんの就学準備として時計を読めるようにしておきたいママ、パパがいらしゃったらぜひ参考にしてみてくださいね。

ワークを終了させるのにかかった期間 90日

娘は、2020年現在、幼稚園の年長です。2021年4月からはいよいよ小学生です。

昨年秋ごろから就学準備を考え、その一つに

『時計を読む練習』という課題がありました。

以前の記事にも書きましたが、年長の秋の時点(昨年の秋)で、娘は時計を読むことは全くできませんでした。

ちなみに、この時点で、娘は一桁の足し算、ひき算はできていました。

けれど、時計を読むことについては全く身についてはいなかったのです。

そこで、いくつかの時計のワークを書店でしたところ、

筑波大附属 大塚特別支援学校支援部教諭の佐藤義竹さんの著書である

が娘に一番あっているなと選びました。

なお、他の候補のワークとして、

『とけいが読めるワークシート スモールステップでじこくをマスター』

も迷ったのですが、

内容が年長の娘にはレベルが高く、小学生向けのワークでしたので、今回は

をセレクトしました。

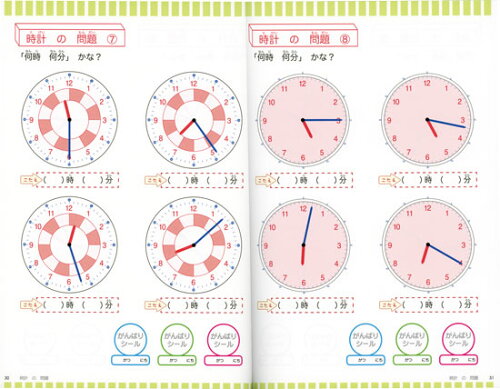

タイトル通り、スモールステップで1日1ページずつゆっくりとすすめることにしました。

土日はワークは基本的にお休みしているので、主に平日の幼稚園終了後がワークの時間です。

といっても、他にも国語や算数など取り組んでいる就学準備のワークがあるので、平日毎日というわけにはいかなかったのです。

また本人のモチベーション等も影響し、このワークの終盤までには90日=およそ3か月間かかりました。

ワーク自体は平日のみでも毎日取り組めば、単純計算で2か月程で終了できる予定でしたが、

ワークの中盤で時計を読む練習のレベルがあがるにつれて、娘も難しいと感じるようになり、ペースダウンしてしまいました。

ある日、とうとう娘から

今日は時計のワークはやらない。たしざんだけのをやる

と発言があり、そういう時は時計のワークは中断しました。

そんなわけで1日1歩どころか、1日ゼロ歩の日もあったのですが、それでも、どうにかこうにか

亀の歩みで3か月間かけてワークを終了させたのでした。

発達障害、グレーゾーンの子の勉強方法に「天神」就学前までに娘は時計を読めるようになったのか?

こうして、

『1日1歩 スモールステップ時計ワークシート』を途中ペースダウンしつつも続け、

ついに3ヶ月で娘は時計が読めるようになりました!

親としては、これには正直驚いているところでもあります。

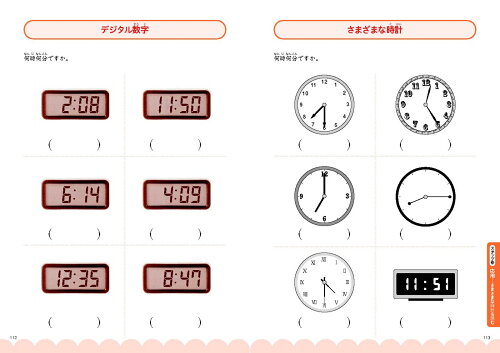

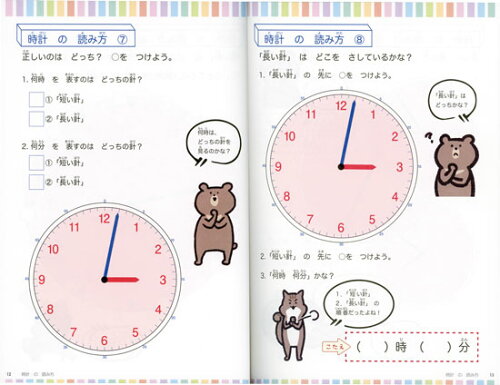

最初~中盤まで時計に対してスモールステップで親しみやすく取り組めるように構成されています。

が、当然のことながら、やはり徐々に実物の時計に近い文字盤に変わっていきます。

実物に近い文字盤の時計だと、当然ですがヒントが全くない状態です。その問題にはだいぶ娘は苦戦していました。ワークとにらめこっこしながら、

「難しいからできない」と半べそでつぶやくようになりました。

バタコ

バタコあ、このまま続けるとマズいな

無理やりワークをさせても時計を読むことに苦手意識をもってしまうという心配がありました。

それでは本末転倒です。

そこで、思いきって、10日ほど時計のワークをお休みすることにしました。その間は、いつも時計のワークと一緒にやっている国語のワーク、算数のワークなどをさせていました。それもなるべく簡単なプリントを選び、娘に自信をつけさせるようこころがけました。

そして、時計のワークが難しいという記憶が薄まりつつある頃をみはからって、

再び、この

『スモールステップ時計ワーク出しました。

娘は他の国語のワークや算数のワークなどで再び自信をとりもどしていたようで、嫌がることもなく時計を読む練習を再開しました。

バタコも親としてホッとしました。健常児のお子さんでもそうですが、自閉症スペクトラムの娘は、いったん苦手意識をもつと、そのハードルがよりいっそう高くなってしまうんですね。

なので、10日ほど日数を空けたのは正解でした!

ワークの後半になると、実際のアナログ時計と変わらない時計を読む練習のみになります。

娘はかなり四苦八苦しながらも、ワークを1日1ページやっていました。

バタコからみると、

「うーん、大丈夫かな?ワークの最初に戻って、一からやり直したほうがいいのかなあ」

と思うくらい、娘にとって難しいようでした。

娘も、自分が時計の練習をする上で、間違った時計の読み方をすることを恐れている様子でした。

そこで夫に相談したのですが、、、夫からは意外な返事が返ってきたのです。

ワークに苦戦する娘に知育時計を買うべきか検討

バタコは、夫に

「やっぱり娘には難しいかなあ。教材用の知育時計を買おうか。それなら娘でも簡単に時計が読めるし」

と相談したのです。

知育時計なら、ひと目で難なく〇時〇分が分かりますし、

娘も時計により興味をもち、親しんでくれるのではないかと考えたのです。

すると夫から

「でも、それを購入して時計を読めるようになったとしても、現実、学校には知育時計がおいていないからアナログ時計が読めないでしょ」

とあっさりと却下の答えがかえってきたのです。

夫は、

「小学校生活や日々の暮らしの中で時計を毎日見ることで、時計はいずれ読めるようになる。今はヒントのない実際のアナログ時計を読む練習を続けたほうがよい」

といいました。

確かに、知育時計は0から59分までの数字が書いてあるので時計が読めない子でも簡単に時間が分かります。

特に、娘は視覚優位なこともあり、知育時計を買えば、すぐに〇時〇分を覚えることができると思います。

けれど、娘にとってそれは時計の針と数字を絵として認識して記憶しているにすぎないのです。

娘に身につけてほしいのは、

長い針が1をさしているときは5分、2をさしている時は10分、という読み方なんです。

それは知育時計では娘には無理があると考え、時計を読む練習において、知育時計はあえて購入はしないことに決めました。

「でも娘はワークで間違うことを怖がってるんだよね、どうしよう」という不安は残っていました。

すると夫は、

「それは間違えたらいけないというプレッシャーを娘が感じているのだろう。

親がプレッシャーをあたえないようにしないとね」

とアドバイスしてくれました。

バタコも「そっか、そうだよね」と納得しました。

確かに、入学前までに時計を読めるようにしたいという目標で時計を読む練習を始めました。

けれど、よく考えれば、時計を読むのは日常的にすることなんですよね。

例えば、朝起きてから何時に家を出るのに時計をみたり、授業が始まる時間や休み時間がいつ終わるかを時計をみて時間を意識して行動するようになります。

子どもはその日々の繰り返しの中で正しく時計を読めるようになっていくものだと思います。

ただ、娘の場合、いきなり小学校に入って時計を意識した生活が負担になると考え、時計を読む練習をすることにしたのです。

また、自閉症スペクトラムの特性が強い娘にとって、時間という区切りが安心材料になるのも確かでしたので、時計を読む練習をしてきたということを今さらながら思いだしたのでした。

バタコは、ワークで娘が時計を読むのを間違っても、気にせず、プリントに取り組んだ姿勢をめいっぱい褒めることをこころがけるようにしました。

そんなバタコをみて、娘も安心したようで、間違っても半べそかくことはなくなり、最初の頃のように一生懸命問題にトライするようになりました。

そんな日々を積み重ねて3か月がたちました、、、

ワーク完了目前、ついに娘が時計を読めるようになった!

ある日、ワーク1冊完了までに終わり2ページを残し、娘が「おやつの時間まだかなあ」といいました。

我が家は、休みの日は10時と15時におやつの時間と決めています。(10時はおやつを食べなくてもいいという意見もあると思いますが、我が家ではとりあえずそうしています)

バタコはそこで、

「今時計が何時かみてごらん?」

と娘にきいてみました。

娘は時計を見上げて

「えーと、短い針が10と11の間にあるから10時で、長い針が6のところだから、、、、」

とつぶやきながら、

「10時半!」と答えたのです。

それは、我が家のリビングの時計とぴったりあっていました。

そう、この時娘は拙いがらも、初めて時計を正確に読めたのです!

当の娘自身は時計を読めたという意識は全くなく

「やったあ、10時過ぎてるからおやつ食べていいんだよね」と喜んでおりましたが(笑)

ちょうどその場に夫もいたので、夫婦ふたりで娘が時計を読めたことを喜びました。

まあ、当の本人はおやつを食べるのに夢中で、時計を読めたということはそれほど興味はないようでしたが、、、(^_^;)

その次の日以降も、何かの折に娘にリビングのアナログ時計が何時何分か聞いてみたところ、

「3時32分!」など、〇時〇分が正確に答えられるようになりました。

ワーク1冊完了目前で、ようやく娘は時計を読むということを身につけたのでした。

途中でつまづいたりもしましたが

を3ヶ月かけて1冊完了したことで、自閉症スペクトラムの娘が時計を読めるようになったことに感慨もひとしおでした。

まとめ

2月も終わり、娘は来月いよいよ卒園し、4月には入学式をむかえます。

このことは、親として本当に本当に嬉しく思います。

もちろん、あくまで初歩のレベルです。小学2年、3年になるにつれ、時計を読むレベルはもっと高くなりますしね。

けれど、入学前に時計を読むことの最初の一歩を無事に踏み出せたことは、娘にとって大きな一歩です。

私も、時計を読む練習をする娘に、決して親自身があせらないようにこころがけてきました。

そのことで娘も安心できて、時計を読むワークを無事に取り組めたのだと考えています。

私は、このブログのタイトル通り、ポンコツ主婦であり、母としてもポンコツです。

けれど、娘が就学前に一歩踏み出せたその横で、親として小さな小さな一歩をすすめることができました。

それは、

それが子どもの成長にとって重要であることを身をもって学びました。

時計を読めるようになっただけでおおげさな、、と思うかもしれません。早い子は3才、4才で時計をもう読めますしね。

けれど、我が家の場合は、我が子と手をつなぎながら、ゆっくり進めていく道がどうやらあっているようです。一歩一歩すすみながら、親である自分自身が、子どもの姿を真摯にみつめ、何が必要かを学びとることが大切だと強く感じました。

この

もちろんですが、そのことを教えてくれた娘にも感謝の気持ちでいっぱいです。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 繰り上がりのたしざん、繰り下がりのひきざん、アナログ時計の読み方(以前の記事参照)などもできるようになりました。 […]

[…] スモールステップで時計の練習して90日で時計読めるようになった […]